文章を読んでいて「なんかこの文、パッと頭に入ってくるな」と感じることが増えました。その理由のひとつに、「罫線(けいせん)」の有効利用があるのではないかと考えています。

じつは、罫線には文章を「絵画化」する効果があり、読みやすさをグッと高めてくれるのです。

本記事では、実用文を例に、罫線の使い方をみていきます。

目次

はじめに

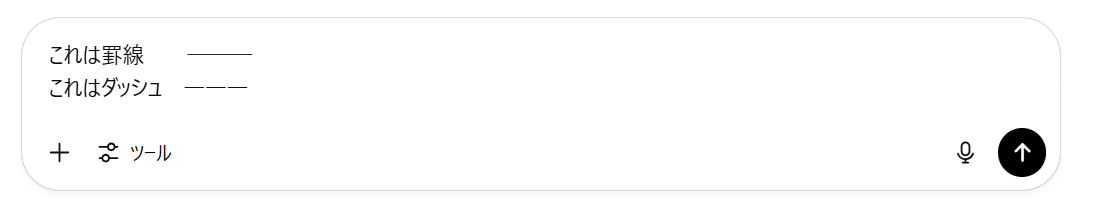

本記事では、罫線(───)とダッシュ(——)との違いについて詳しく触れません。どちらを使うも好みで構いませんし、ダッシュを使ってもなんの問題もありません。

一般的にはダッシュのほうが使われるようですが、視認性の観点から、筆者は罫線の使用をおススメしています。理由はシンプルで、ダッシュだと Web ページでしばしば隙間があいているように見えることがあるからです。

そもそも 罫線(───)って?

罫線(───)は、形式ばる必要がない場合に、コロンやカッコのかわりに使える記号です。

きちっとした文章を書こうとすると、複雑な構造の複文になり、読みにくくなることがあります。そういうとき、罫線を使うと比較的スラリと書けるようになるのです。

例えばこの例文。

仕事の文書では、主題───その文書で主として何を叙述するのか、何を論じるのか───が、その文書を書かせようとしている人の意向によって確定している場合もある。

この文章を罫線なしで書こうとすると、かなり面倒なことになります。日本語には欧文の関係代名詞(which, who, that)に相当するものがないことが関連しているようです。

以下で、この例文が書かれるまでの経緯を追ってみましょう。

最初に考えた文章はシンプルなものでした。

仕事の文書では、主題が、その文書を書かせようとしている人の意向によって確定している場合もある。

しかし、この文を書いたあとに、「主題に対する説明が足りない」ことに気が付きました。しかし、説明を入れようとすると、2文になるか、どうしても読みづらい複合文になってしまいます。

そこで罫線を使うことにしました。

仕事の文書では、主題───その文書で主として何を叙述するのか、何を論じるのか───が、その文書を書かせようとしている人の意向によって確定している場合もある。

このように、罫線(───)で挟むことで、補足が視覚的に区切られます。一文が長くても「意味のブロック」が明確になって読みやすくなるのです。

いうまでもなく、文は短ければ短いほど読みやすいです。「短く、短く」と心がけて書くことが大切です。しかし、どうしても文が長くなってしまう場面があります。そういうときに頼りになるのが罫線なのです。

–

冒頭で、罫線の効果として「文章を「絵画化」する効果があり」と述べました。

例文をご覧いただくとお分かりのとおり、罫線をつかうと「パッと見たときの見た目」が整理され、意味のかたまりを捉えやすくなっていることに気が付いたのではないでしょうか。

文がただ長いだけだと、読む前に疲れてしまいます。しかし、意味の区切りが視覚的に分かれていれば、読者も「ひとまとまりの情報」とすぐに判断することができるわけです。いわば、読者の翻訳を助けることになります。

罫線の使い方(3パターン)

有効な罫線の使いかたを3パターン紹介します。

①. はさむパターン(挿入句)

「主語」や「状態」などの詳細、あるいは説明を、文に挿入するとき:

仕事の文書では、主題───その文書で主として何を叙述するのか、何を論じるのか───が、その文書を書かせようとしている人の意向によって確定している場合もある。

「主題」に対する説明がされています。

②. 頭だけにつけるパターン(言い換え)

「言い換え」や「言葉の説明」、「要約」を、すぐ後ろに並べるとき:

仕事の文書では、主題───そのセクションのトピックが、その文書を書かせようとしている人の意向によって確定している場合もある。

「主題」=「そのセクションのトピック」の関係になっています。

③. 後ろだけにつけるパターン(まとめ)

文末で要点を強調・補足したいとき:

仕事の文書では、主題が、その文書を書かせようとしている人の意向によって確定している───という場合もある。

───というパターンもあります。

--

罫線は、①のように挿入節(句、語)を二つの罫線ではさんで使うのが本来です。

しかし、②と③のような変則的な使い方をすることがあります。特に、③のような「総括」をひとまとまりにする方法は、複雑な修飾節を読みやすくまとめるのに効果的です。

つまり,終始そのことを考えているわけではないが心のどこかにそのことが潜んでいる,折に触れてそれが浮かび上がってきてしばらくのあいだ集中して考える───という状態をつづけるわけである.(2.4節,p.24)

この文の「終始」から「考える」まではぜんぶ「状態」に対する修飾節だ.ダッシをとってもこの文は読める;しかし,修飾節がこんなに長くなると,ダッシで一息いれて「終始」以下の全文をまとめて,「という」と受けるほうが読みやすくなる.───と私は思うのである.私はこういうダッシを<総括のダッシ>と名づけている*.

出典:木下 是雄『理科系の作文技術』P142

Appendix

小説であれば

実は、罫線は小説のように読者を引き込む文章で使われることが多い表現手法です。とくにライトノベルではよく見かけるため、本をよく読む方なら、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。

「テーブルの上の、とても大きなオニギリを手に取った」

と書くよりも

「テーブルの上のオニギリ───と呼ぶには大きすぎるが───を手に取った」

と書いたほうが、主人公の心情や情景に深みが増します。

扉は開いている。どうやら出口のようだ。

───違う。これは罠だ。

視点の切り替えにつかわれることもあります。

「まさか貴様は───」

信じていたはずの仲間が目の前で不自然に笑った。

間の演出。一瞬の緊張を切り取ることができます。

以上です。

参考書籍

木下 是雄『理科系の作文技術』中公新書(1981年)

本田 勝一『日本語の作文技術』朝日文庫(1982年)